次は歌川国芳(くによし)。幕末に活躍した奇才の絵師で、変幻自在の作風は唯一無二。大の猫好きとしても有名。

国芳版ガリバー旅行記

『朝比奈小人嶋遊(あさひなこびとじまあそび)』 1847年頃

ムッチムチの巨漢がニコニコしながら横たわってます。その視線の先には……ちっこい人がいっぱい! 小人の大名行列です。それにしてもいい笑顔。

スポンサーリンク

虎VS加藤清正

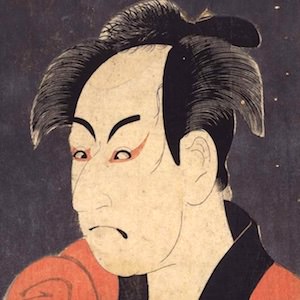

『本朝水滸傳剛勇八百人一個』「膳臣巴提使(かしわでのおみはてび)」 1830~32年頃

勝つのは虎か猛将・加藤清正か!? 画面から荒々しい呼気が聞えてきそうな大迫力。武者絵を得意とした国芳の真骨頂。

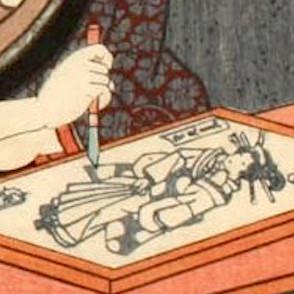

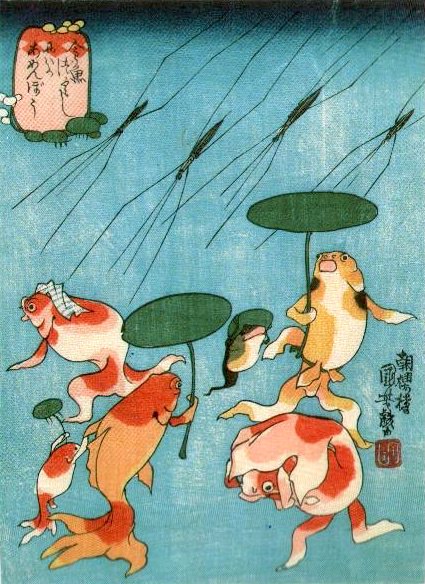

降ってきたのは……あめんぼう!?

『金魚づくし』「にはかあめんぼう」 1839年頃

突然のにわか雨ならぬ“にわかあめんぼう”に慌てふためく金魚たち。ある金魚は水草の傘をさし、ある金魚は自分の尾で雨をしのぐ。か、かわいすぎる。金魚を擬人化した『金魚づくし』シリーズはどれもかわいさMAX。

歌川国芳の浮世絵は幕末の浮世絵特集でも紹介していますので、そちらもどうぞ。

次は歌川国貞(くにさだ)。三代歌川豊国としても知られる江戸時代後期のナンバーワン売れっ子絵師です。22歳でデビューし79歳で没するまでじつに現役生活57年、数万点ともいわれる膨大な作品を世に送り出しました。

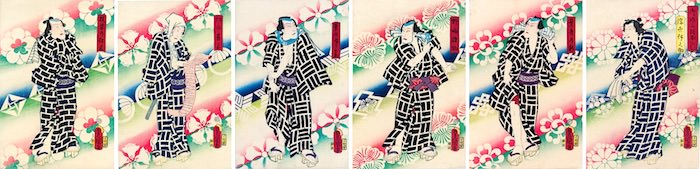

完全に少女マンガの王子キャラ

『御誂(おあつらえ)三段ぼかし』「浮世伊之助」「葉歌乃新」「野晒語助」「夢乃市郎兵衛」「紅の甚三」「提婆乃仁三」 1859年

イケメンが花を背負ってます。しかもパステルです。なんだかキラキラしてます。「これが江戸時代?」と目を疑ってしまいますが、れっきとした江戸時代の作品です。デザインにもこだわりのあった国貞、そのセンスは今見てもオシャレで斬新。ちなみに描かれているのは当時の歌舞伎界のトップスターたちです。

はしる閃光、飛び散る岩石

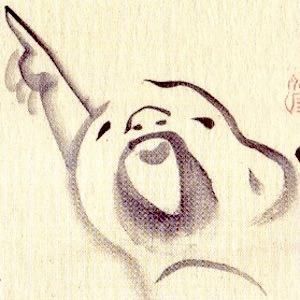

『豊国揮毫奇術競(とよくにきごうきじゅつくらべ)』「蒙雲国師(もううんこくし)」 1863年

漫画のような集中線が江戸時代にあったことに驚き。そして、エキセントリックすぎる。以前もとても150年前とは思えない浮世絵を紹介しましたが、これもまさにそんな感じ。描かれているのは小説『椿説弓張月』に登場する妖術使いの怪僧・蒙雲国師。

朝日だってビカーっ!!

『二見浦曙の図』 1827~31年頃

やっぱり、まぶしー!こんな日の出の表現がすでにあったなんて驚愕です。よく見るとちゃんと海にも反射しているんですよね。

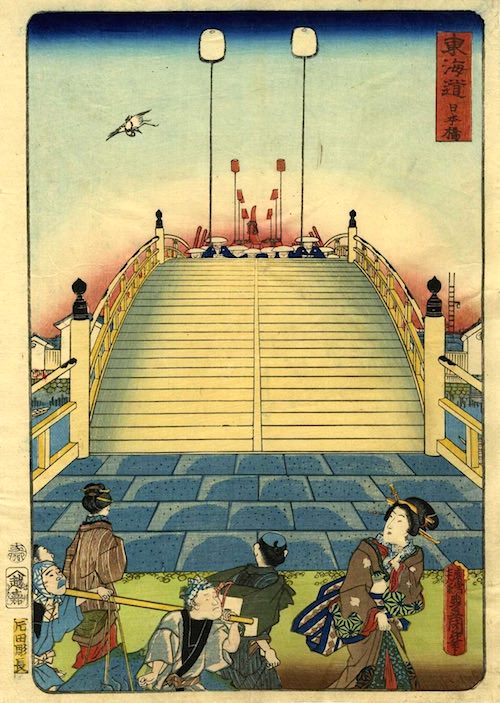

まるで映画のオープニングシーン

『東海道』「日本橋」 19世紀?

お江戸日本橋が大胆に真正面から描かれているのが新鮮。向こうからは大名行列が近づいてきており、橋のたもとの人々が慌てて道を空けようとしています。映画のオープニングシーンのような臨場感にあふれていますね~。

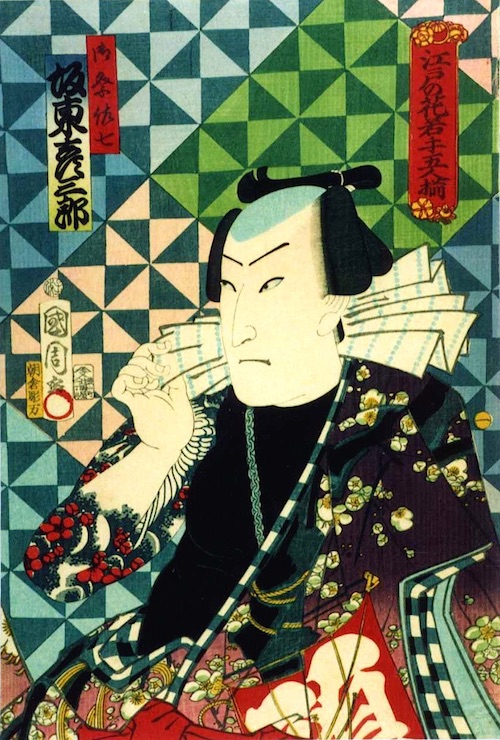

背景デザインならこちらも負けていません。次は豊原国周(とよはらくにちか)。幕末の浮世絵師で「明治の写楽」ともいわれました。住居と妻を変えるのが癖、というかなり変わった人。

背景がオシャレすぎる

『江戸の花若手五人揃』「御祭佐七 坂東彦三郎」 1864年

なにこの背景。幾何学模様でまるでモザイクみたい。江戸時代にこんなデザインセンスを持った人がいたことに驚きです。

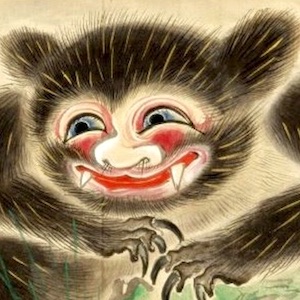

まるで『NARUTO』

『五代目尾上菊五郎の天竺徳兵衛』 1891年

この画のみ明治時代ですが、国周作品としてせっかくなので紹介。妖術使い・天竺徳兵衛が召還したのは巨大ガマ! どろろ~ん!! いやもう完全に『NARUTO』の世界観です。忍術大戦です。ちなみにこれは歌舞伎の舞台絵です。