江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

さて、お次は曾我蕭白(そがしょうはく)。

こちらも近年大人気の「奇想の絵師」で、若冲と同時代に活躍しました。当時からその作品は「狂気」と評され、本人も相当に変わり者だったようです。

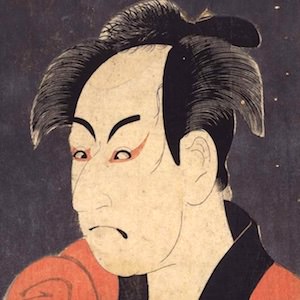

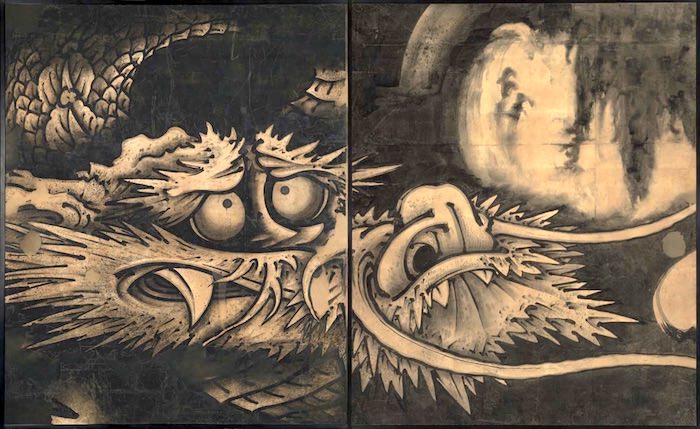

ハンパない眼力にくぎづけ

『雲竜図』部分 1763年

水墨画とは思えない圧倒的な迫力。でも、じっくり見ているとなんだかユーモラスな感じも。奥深き蕭白マジック。

スポンサーリンク

こちらの『雲龍図』は全8面で横の長さ1080cmという超大作。波のようにうねる雲の表現もすごい。これを描いたのが34歳の時というからまたびっくり。

サイケデリックときどきグロテスク

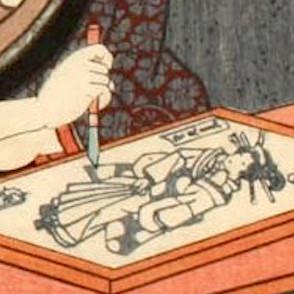

『群仙図屏風』 1764年

ひと言で言えば「異様」。もうひと言くわえるなら「どぎつい」。赤、黄、青、白の原色が生み出すサイケデリックさ、描かれた人物たちの表情の奇怪さ、すべてが相まってものすごいインパクト。一度見たら忘れられない、いや、クセになる。

美女に耳かきしてもらう仙人。仙人とは思えないイヤラシイ表情。頭の上になんか乗ってますよ! か、かえる!?

風になびく袖の表現が常軌を逸してます。とんでもない発想力です。

ぶっとんだ色彩センス

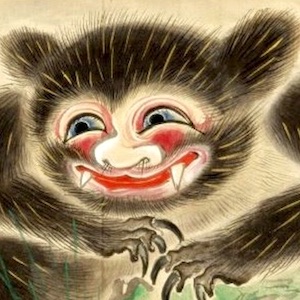

『雪山童子図(せっせんどうじず)』 1764年頃

描かれているのはお釈迦さまの前世の物語。つまり宗教画です。しかし、宗教画がこんなにエキセントリックでいいんでしょうか!? こんな青々した青鬼、見たことありません。

次は長沢芦雪(ながさわろせつ)。

若冲、蕭白と同時代の絵師で「奇想の画家」のひとり。自由奔放、奇抜でユニークな作風で知られる芦雪は、本人もまた自由奔放だったとか。

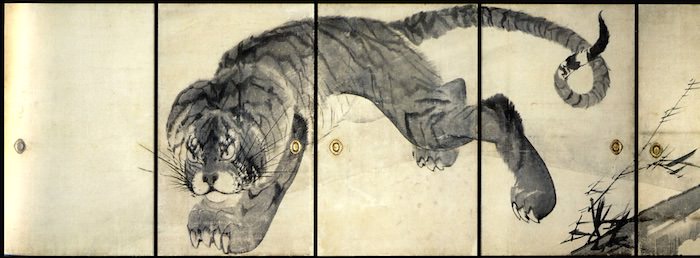

虎なのに猫のような愛らしさ

『虎図』 1786年

芦雪の代表的な作品。今にも飛び掛らんばらりの体勢で鋭い目つきの虎ながら、丸顔のせいか、くるんと丸くなったシッポのせいか……なんだかとっても愛らしい。

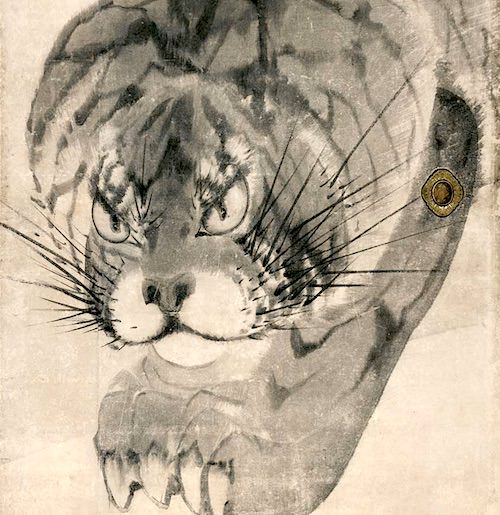

ピンと張ったひげ。虎の緊張感がびしびし伝わります。でもやっぱりどこかカワイイ。

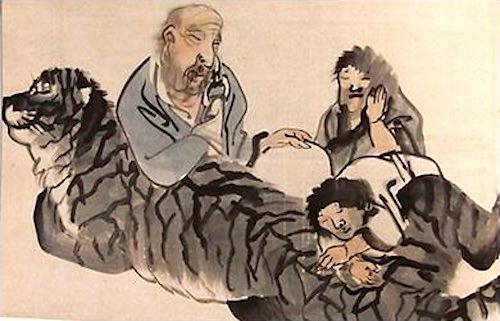

虎、完全に猫となる(ゴロゴロ)

『四睡図(しすいず)』 18世紀後半

虎にもたれてのんびりお昼寝中。なんという至福の表情。虎もぜんぜんイヤそうじゃありません。むしろニコニコ。足まであげて無防備です。見ているこちらまでほんわかしてくるいい絵ですね~。描かれているのは唐の伝説的な変わり者の僧・寒山(かんざん)と拾得(じっとく)、それにその師といわれる豊干(ぶかん)禅師。豊干は虎好きで虎の背に乗ってたとか。どうりで仲良しなはずです。ちなみに、「四睡図」は豊干、寒山、拾得が虎と寝ている場面を描いたもので、禅画の代表的な画題のひとつ。それだけにどうやって描くかは画家の腕と個性の見せ所となっています。

ワンコのかわいさがヤバイ

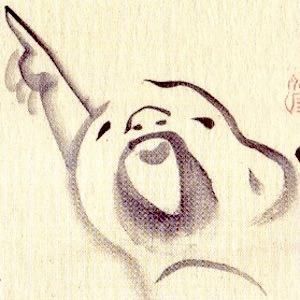

『一笑図』 18世紀後半

子どもとワンコがコロコロと遊んでいます。子どものおまたからバァと顔を出したり転がったりと自由気まま。あ、連れ戻されたワンコも。ちなみに『一笑図』というのは、「竹」と「犬」を組み合わせて「笑」になるというおめでたい画題。

おじさん座りしてます。舌がペロしてます。なんですかね、この、ゆるカワイイ生き物……。

次ページ:「500年に1人の英傑」と讃えられた禅僧が描いた絵の迫力!