江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

いよいよ米沢に初入国! 鷹山、米沢の惨状に衝撃を受ける

1769年(明和6年)、19歳となった鷹山は藩主としてこれから治めることになる米沢の地に初めて足を踏み入れます。

鷹山ではないですが、米沢藩上杉家の大名行列のようす

本国で待っているのは「名門・上杉家」の格式を重んじるプライド高き古参の重臣たち。彼らは若い藩主を見くびっているところがありました。

曰く「若い」

曰く「他家しかも小藩からやってきたよそ者」

曰く「名門・上杉家のなんたるかを知らない」

曰く「米沢のことなんてなにもわかるまい」

完全アウェイ。

鷹山は最初から厳しいハンデをいくつも背負っていたのです。自分にマイナスイメージを持っている重臣たちが待ち構えているところで大胆な改革を断行しようとしているわけですから、初めて米沢入りする鷹山は死地に飛び込むような心境だったんじゃないでしょうか。

さて、米沢との国境にある宿場・板谷宿に到着した鷹山、宿場のようすに愕然とします。

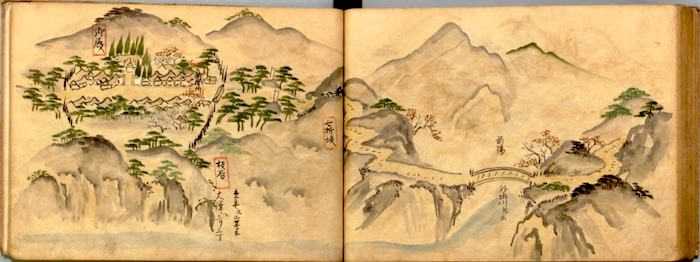

江戸から米沢までの道中を描いた江戸時代後期の絵図『江戸道中絵図』。画像左下に「板谷」とあるのが見えます

本来ならにぎわっているはずの宿場は人影もまばらで、新藩主の初の国入りという一大イベントにもかかわらず出迎えもない。宿泊するための場所も食事も用意されていないありさま……。

宿場の人々は重税に耐えかね離散し、過疎化が進んだ宿場はすっかり荒廃していたのです。

駕籠から暗い宿場を眺め、「米沢の国の現状がここまで悲惨だとは……」と、さすがの鷹山も絶望的な気持ちに襲われます。

その時、傍にあった火皿が鷹山の目に入ります。冷え切った灰のなかに今にも消えそうな小さな火種を発見したのです。その火種に根気強く息を吹きかけた鷹山は部下たちに向かってこう言います。

「今の米沢藩はすっかり冷え切った灰のようなものである。しかしこの消えかけていた小さな火種も根気強く息を吹きかけ続ければ大きな火となる。同じように根気強く改革を続ければ、米沢の土地と人々の心のいつかよみがえるかもしれない」

イメージです。

火皿のなかの小さな火種を改革の火種になぞらえ、改革の向こうにある明るい未来を示したのです。

スポンサーリンク

本格的な改革のスタート

いよいよ米沢に入った鷹山は本格的な改革をスタートさせます。

鷹山は財政面に強い竹俣当綱(たけのまたまさつな)を改革の実行リーダーに指名。

まずは着手したのは徹底的な倹約と余剰金の捻出でした。

鷹山の右腕として活躍した竹俣当綱

竹俣当綱をはじめ鷹山の改革サポート中心メンバーたちは、もともとは現状を憂い上司である古参の重臣たちにいろいろ意見したりして煙たがられ江戸へ左遷された連中です。(竹俣当綱などは前藩主・上杉重定の寵臣を「藩にとって害悪」として粛清してしまったほど)

このいわば“問題児グループ”が改革の実行部隊という任においては最適だったわけです。

さて、前述したように江戸にいた頃、鷹山は「大倹約令」を発令し、自らも節約モデルとなって質素倹約ライフに励んだわけですが、同時に、この「大倹約令」を本国・米沢にも送り「米沢にいる藩士たちも倹約に励むように」と命じていました。

しかし、新参の若者藩主をあなどっていたのか藩の重臣たちはまるで節約などしない。

そこで鷹山はあらためて「大倹約令」の徹底を命じます。

次にリアルな赤字額の洗い出しをし、“借金の見える化”を行いました。

米沢藩の過去1年間の収入・支出・借金をくわしく書き出した帳簿をつくったのです。いわば「藩の家計簿」。ちなみに、こうした帳簿はこれまで米沢藩ではつくっていなかったんだとか。

しかも、鷹山はこの赤字だらけの帳簿を藩士全員に公開しました。現代風に言うならオープンブック・マネジメントです。

ここがスゴイよ鷹山公

鷹山は情報の公開&共有を行うことで、藩士全員に「米沢ヤバイ! なんとかしなきゃ!!」という改革への参加意識を芽生えさせた。

鷹山は情報の公開&共有を行うことで、藩士全員に「米沢ヤバイ! なんとかしなきゃ!!」という改革への参加意識を芽生えさせた。

一方、すでにしちゃっている莫大な借金についても手を打ちました。

米沢藩が商人らに借りた金は20万両(200億円くらい)にも膨れあがっていたのですが、鷹山は借金を整理するため「無利息・長期返済」を要請しました。「絶対、なにがあっても完済するから!」と約束して。

鷹山は節約の鬼でしたが、「節約!節約!!では人の心は落ち込んでしまう。人々がやりがいを見つけ出せることをやらなければ」と考えていました。

荒廃した農村の復興。なんといってもこれが急務です。

鷹山が行った対策をざっと羅列すると……

- 納税の緩和

- 農民から過剰に搾り取ろうとする不正役人を排除

- 新田の開発 などなど

鷹山の農業改革で重要なポイントがあります。それが

武士の農業への参加です。

鷹山は新田開発にあたり、古代中国の豊作祈願儀式「籍田の礼」を行いました。この時、なんと藩主である鷹山自らが鍬(くわ)をふるって土を耕したのです。

これは異例中の異例。こんな殿さまはいない。

鷹山が田を耕したといわれる場所には現在、碑が建っています。画像引用元:米沢観光Navi

ここがスゴイよ鷹山公!

藩主が実際に農業に携わることで、農業の尊さをアピール。農民のやる気をアップ! また、「農業=農民のもの」という固定観念をクラッシュ!

藩主が実際に農業に携わることで、農業の尊さをアピール。農民のやる気をアップ! また、「農業=農民のもの」という固定観念をクラッシュ!

余談ですが、鷹山公には次のような「時代劇の主人公かよ!」と思わずツッコミたくなるようなエピソードがあります。

ある日、干した稲束の取り入れをしていた老婆がおりました。今にも雨が降りそうで老婆が焦っていると、通りがかりの2人の武士が手伝ってくれました。老婆が「餅を持ってお礼に行きたい」というと、武士は「では、米沢城の門番に話を通しておく」と答えたそうな。後日、老婆が餅を持って米沢城へ行くと、通された先にいたのはなんと鷹山公その人。武士どころか藩主の登場に老婆は腰が抜けるほどビックリ! しかも褒美だといって銀5枚までいただいた。老婆はこの恩を忘れないため家族や孫たちに足袋を贈ることにしたそうなーー

お殿さまがお忍びで困っている老人を助ける……ってオイオイそんなドラマみたいなエピソード信じないよ。「水戸黄門」だってホントは漫遊してなかったのと一緒でしょ?

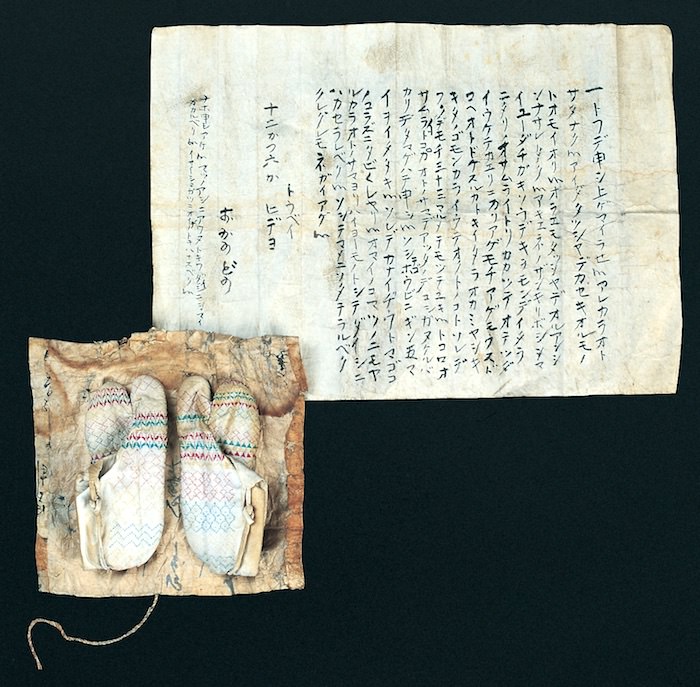

と思うかもしれませんが、これは実話。なぜなら老婆からの手紙と足袋が残っているのです。

ほぼカタカナで書かれた老婆の手紙と足袋は現在、米沢市宮坂考古館で展示されています

こんなところからも鷹山公の型破りな藩主スタイルが伺えます。こんな風に鷹山は自分の足で領内を歩き、自分の目で現状を知ろうとしていたのです。

さて、話を戻して。

鷹山は帰農を希望する藩士には農地を与えたり、新たに開発した田畑からの収入は期間限定ながら丸ごと開発者のもの、など斬新な手法で新田開発を促しました。

結果、下級武士だけでなく上級武士のなかからも新田開発に乗り出す者も現れるようになっていきました。平和な時代に無用の長物となった刀の代わりに、実りをもたらす田畑を拓くための鍬を持ったわけです。

ガチガチの身分意識があった当時においてこれは革命的。先例のないことだらけの鷹山の改革は旧臣たちの目には「危険」と映ったことでしょう。

そして事件が起きます。その時、1773年8月15日。

次ページ:旧臣たちの不満爆発! クーデター勃発に鷹山どうする!?