江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

冬の部屋着は「どてら」に決まり

江戸時代の家屋は、基本的に木と紙でできていました。現代より気密性も低く、室内の気温も格段に低かっただろうと思われます。江戸時代の暖房器具といえば火鉢や手あぶり、とても部屋全体を温めることはできません。

そこで冬のあったか部屋着として大活躍したのがどてらです。漢字で書くと「褞袍」と難しい。「丹前(たんぜん)」ともいいます。

『江戸名所百人美女』「今戸」歌川豊国 画

色っぽい美女が三味線を爪弾いています。彼女が着ているのが「どてら」です。

スポンサーリンク

「どてら」は着物よりひと回り大きなサイズで、全体に綿が入っています。派手な縞模様が多いのも特徴。

江戸時代初期に、異風を好む“旗本奴”たちの間で流行した全体にたっぷり綿を入れた「丹前風」と呼ばれた小袖が原型といわれ、江戸時代後期には庶民の間でも冬の部屋着の定番となりました。

窓から身を乗り出す女性が「どてら」を羽織っています(『雪月花の内』「雪の朝」部分 歌川国芳 画)

こちらの役者が着ているのも「どてら」(『市川鰕藏のらんみやくの吉』写楽 画)

「どてら」は部屋着なので、基本的に外出の際には使用しなかったのですが、職人などは外出着としても着用したんだとか。

ほかにも、綿を入れて防寒用にした半纏(はんてん)や「甚兵衛」「ちゃんちゃんこ」と呼ばれた袖のない綿入り羽織も冬の部屋着として活躍しました。

コタツの周りに女性たちが集まりヌクヌク&ゴロゴロ。猫もいるし、正しい冬の過ごし方。画像左のキセルを持った女性が袖なし羽織を羽織っています(『絵本四季花 下』喜多川歌麿 画)

子ども用の防寒着としては「亀ノ子半天」というものがありました。これは袖なし半纏の一種で、亀の甲羅に似ていることが名前の由来。ネーミングがかわいい。

また、冬の子守には「ねんねこ半天(半纏)」というものが防寒着として幕末に大流行しました。

歌川国輝 画

この浮世絵、めちゃくちゃ雪が積もっているなか、子どもたちが元気に遊んでいます。ものすごく寒そうですが、この子たち信じられないくらい薄着。

現代の子どもも冬にTシャツだったりして目を疑うことがありますが、この数百年前の子どもたちは雪のなか半裸だったり裸足だったりと度を越しています。「子どもは風の子」なんてレベルじゃない。

で、画像中央に赤ちゃんをおんぶした女の子がいるんですが、その子が着ているのが「ねんねこ半天」です。赤ちゃんを背負った上から着込みました。とってもあったかそう。

こちらは明治時代に撮影された古写真で、子守りの女の子たちが写っています。ここでも冬服「ねんねこ半天」が活躍しています。そういえば昔話なんかでも見たことあるな、これ。

ちなみに、「ねんねこ半天」は現在でも販売されていて、根強い人気があるようです。

外出用の冬の上着としては「袷羽織」という裏地つきの羽織がありました。

『隅田川雪の情景』歌川国貞 画

尾上梅幸、瀬川路考、市川三舛といった人気役者の冬の服装。それぞれステキな羽織を羽織っています。

現代、定番雨具のひとつとなっている「カッパ」は江戸時代にも雨の日や雪の日に活躍しました。今は「レインコート」で呼ぶことが多くなった気がしますが。漢字表記では「合羽」。

余談ですが、「合羽(かっぱ)」の語源はポルトガル語で「外套(がいとう)」を意味する「capa」です。これ豆。

「合羽」にもいろんな種類があり、たとえば「引き廻し合羽」と呼ばれるマントのような合羽は旅専用で普段使いはしませんでした。

庶民が雪の日に使ったのは、防水加工された紙や木綿でできた「半合羽」というもの。雨具としても使用されました。

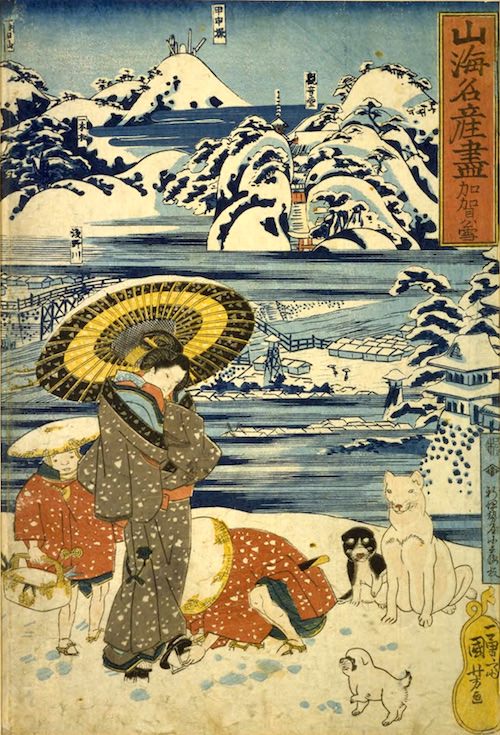

お供の小僧さんが着ているのが、半合羽。ボタンで留められるようになっているのがオシャレ(『山海名産尽 加賀ノ雪』歌川国芳 画)

そのほか、「蓑(みの)」も忘れてはいけない冬の防寒アイテム。

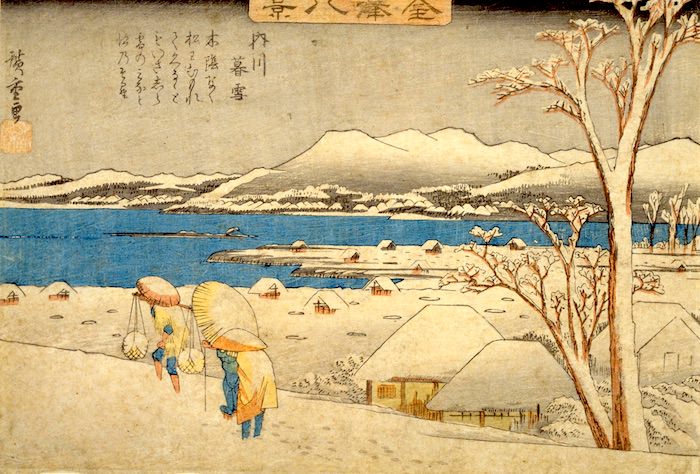

『金沢八景』「内川暮雪」歌川広重 画

これは現在の横浜市金沢周辺の風景を描いた風景画。

現代でも横浜では雪が降りますが、この浮世絵では足首まで隠れるほど積もっています。雪道を歩く人は、笠に蓑というスタイルで、農村部ではこれがスタンダードでした。

江戸時代中期に「傘」が普及し、雨の日や雪の日の必須アイテムとなるわけですが、笠もずっと第一線で活躍しました。

笠の話が出たので、次は雪の日のかぶりものについて。

次ページ:巻いてよし、かぶってよしの「手ぬぐい」が便利すぎる