江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

肉体系男子に大人気となった豪華絢爛&ユニークな刺青

庶民文化が花開いた江戸時代後期、刺青文化も最盛期を迎えます。

ポイントは、それまでワンポイントが主流だったのが、体全体に豪華絢爛な刺青をいれるようになったこと。キャンバスに見立てた背中を中心に腕や臀部、太ももにかけての広範囲に、まるで絵画のような豪華絢爛かつユニークな刺青を施すことが大ブームになりました。

このブームの火付け役の裏には、ある大ヒット小説があります。

それは、

ヒーローたちが活躍する中国の人気小説

『水滸伝』。

スポンサーリンク

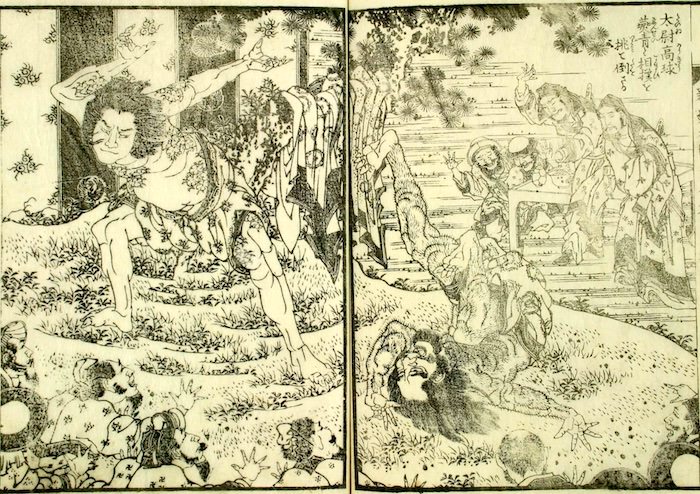

その新訳本『新編水滸画伝』で、江戸時代を代表するベストセラー『南総里見八犬伝』の作者・曲亭馬琴が初編の文章を、天才絵師・葛飾北斎が挿絵を担当したのです。

ヒーローたちを躍動感あふれるタッチで北斎が描く。登場人物には見事な刺青が

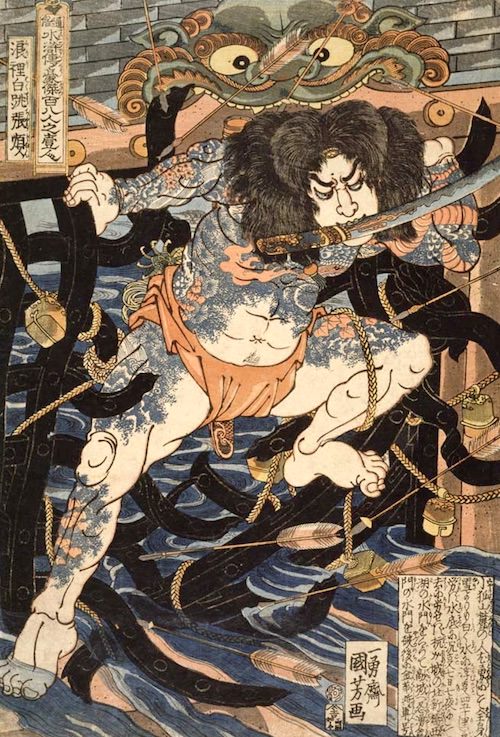

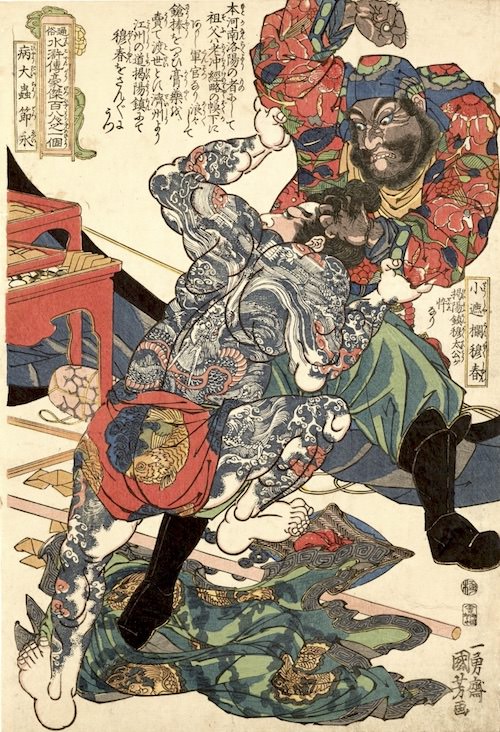

さらに約20年後、幕末の“奇想の絵師”歌川国芳が『水滸伝』のヒーローたちを描いた浮世絵シリーズ『通俗水滸伝豪傑百八人之一個(ひとり)』を発表。

『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』より「浪裡白跳張順」。シリーズを代表する1枚で、褌一丁のマッチョボディには鮮やかな刺青が。火を噴く龍、という勇ましいデザイン

同シリーズより「病大蟲節永」。背中から腕、太ももまでびっしり刺青。筋骨隆々の背中には、ニラミをきかせた龍が彫られている

『水滸伝』のヒーローたちの全身に色鮮やかに彫られた美しい刺青は、見る者を魅了し、刺青のデザインに大きな影響を与えました。また、浮世絵の技術が取り入れられ彫師の技術も向上、洗練された芸術的な刺青を全身に施すことが可能になりブームに拍車をかけました。

特にこぞって体に刺青をしたのは町火消や飛脚、駕籠(かご)かき、魚屋、大工などといった肉体労働の男性たち。肌を露出することの多かった彼らは、男の「粋」と全身に刺青を施す苦痛に耐えた「勇気」「男気」をインパクトのある刺青で誇示したわけです。

『江戸の花子供遊び』「八番組加組」(歌川芳虎 画)

こちらは江戸の町を火事から守る町火消。命がけで火と戦う勇ましい町火消に刺青は欠かせないもの。鎮火活動が終わり、サッと火消装束を脱いだらあらわれる背中一面の刺青。一説に、焼死しても誰かわかるように刺青を彫ったとか。

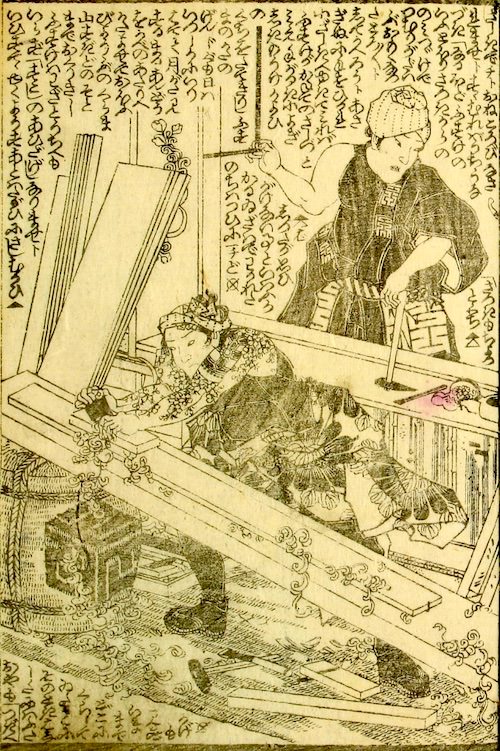

『童謡妙々車わらべうたみょうみょうぐるま』より

こちらは仕事中の大工さん。ちょっとわかりにくいですが、画像左、鉋(かんな)をかけている男性の腕には満開の花が。高所で作業をする鳶(とび)も刺青を入れている人が多かったようです。

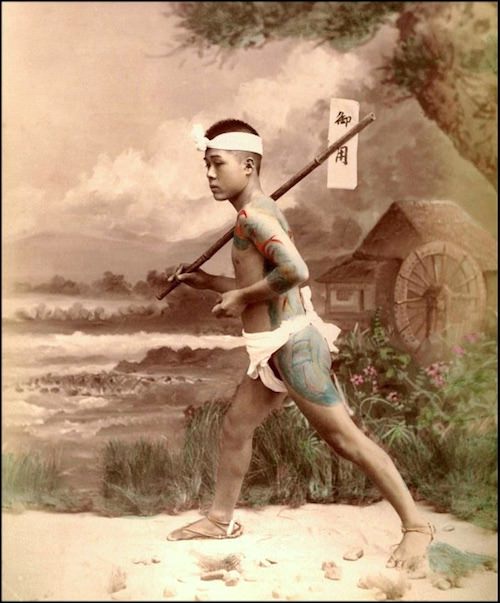

こちらは褌一丁の飛脚。明治時代に撮影されたと思われる写真です。引き締まった肉体に刺青が映えます。

肉体系男子にファッションとして大流行した刺青ですが、刑として入墨を彫られた前科者がそれを隠すために大きな刺青を彫ることもあり(広島のように顔に彫られたらどうにもなりませんが…)、幕府はたびたび刺青禁止令を出しましたが、効果はあまりなく、むしろ刺青ブームは武士階級にまで広がっていくわけであります。

主に浪人や旗本・御家人の次男、三男といった、どちらかというと“ちゃんと”していない武士たちが中心でしたが、なかには一万石のれっきとした大名にも刺青を入れる者がいたとか。

次ページ:遠山の金さんは本当に刺青を入れていた? そして、歌舞伎役者にも広がった刺青