江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

放屁で自殺!?人前でのおならは命がけ

こうしてみていくと「なるほど、江戸時代というのはおならをユーモラスなものと捉えていて、おならに対して寛容だったんだなあ」と思うかもしれませんが、これが正反対。

人前での放屁は言語道断、女性とくに若い女性が人前でおならをしちゃったとなったら引きこもりになったり、最悪、自ら命を絶つ……なんてこともあったとか。

お見合いの席でおならをしちゃったら……若い娘さんなら恥ずかしすぎて卒倒してしまうかも(『社頭の見合』鳥居清長 画)

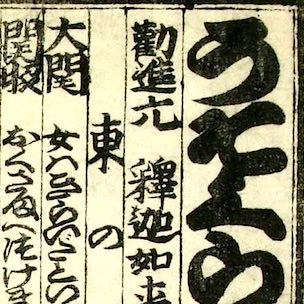

江戸時代の川柳にもおならを詠んだ句が数多くあり、当時の人々のおならに対する考えがかいま見えます。たとえば

花嫁は ひとつひっても 命がけ

花嫁の放屁した時の心境は「生き恥をさらすくらいならいっそ……」といった悲壮なものだったようです。長屋のおかみさんともなればおならのひとつくらいでは動じなさそうですが、若いお嫁さんは相当おならに気を遣ったのです。

華やかな結婚式のようす。花嫁はおならをしたくなったらトイレに駆け込むしかったのでしょう(『三定例之内婚礼之図』歌川国芳 画)

スポンサーリンク

もう一句。

ひとつ屁を 花嫁七つ ほどにひり

つまり、小分けにすればバレないんじゃないの作戦です。これはかなりテクニックがいりそうです。とにかくそのくらいおならひとつするにも慎重になったわけです。

似たような川柳でこんなものも。

嫁の屁が 五臓六腑に まよって居

出すに出せない苦悶のようすが痛ましい。お嫁さんの体調が心配されます。「出物腫れ物所嫌わず」ということわざは花嫁には適応されなかったのでしょうか。江戸時代の花嫁はたいへんです。

おならに嫁姑問題がからむことも。こんな一句。

恥ずかしさ 悔しさ嫁の 無実の屁

どうやら姑が自分のおならを嫁のせいにしたようです。当時、姑の立場は嫁より絶対的に上でしたから、お嫁さんは理不尽なおならの押し付けに文句も言えません。嫁、かわいそすぎる。

余談ですが、江戸の町を火事から守った町火消48組には「い」「ろ」「は」の順に組名がつけられていたのですが、「へ組」はありませんでした。「へ」は「屁」を連想するので締りが悪くてカッコ悪いという理由なんだそう。ちなみに、「ら」「ひ」「ん」も除外組でした。