江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

デカい(確信)

『名勝八景 富士暮雪』二代目歌川豊国 作(1833~34年頃)

麓の浅間神社に覆いかぶさるようにそびえる富士山はまさに“威容”。圧倒的存在感がびしびしと伝わってきます。

スポンサーリンク

なんか男前な富士山

『富士真景図』谷文晁 作(1802年)

モノクロトーンもあって、なんだかとっても男前な富士山です。ダンディです。

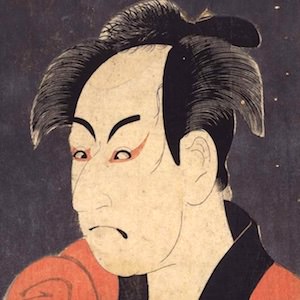

作者は江戸時代後期を代表する文人画家・谷文晁。ものすごく広い人脈の持ち主としても有名。葛飾北斎も曲亭馬琴もみんなトモダチ。ちなみに、「寛政の改革」を行った老中・松平定信に仕えたこともありました。

光と影で描く新時代の富士

『江戸橋夕暮冨士』小林清親 作(1879年)

ガス灯の光と、光が生み出す影が印象的な1枚。遠くに臨む富士山は淡いシルエット。ガス灯があることでもわかるように、この絵が描かれたのは明治時代。

作者は「最後の浮世絵師」とも「明治の広重」とも称される小林清親です。明治の富士山はモダンです。

ここは天国か?

『武蔵野図屏風』(江戸時代前期)

めちゃくちゃゴージャス。でも決して下品ではなく、洗練されていて、とにかく美しい。右隻には画面を覆いつくす秋草に沈む月が、左隻には金色の雲から顔をのぞかせる富士山が描かれています。

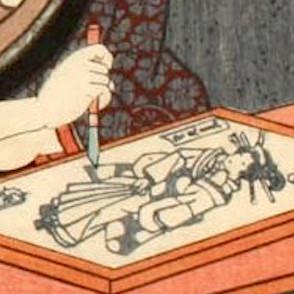

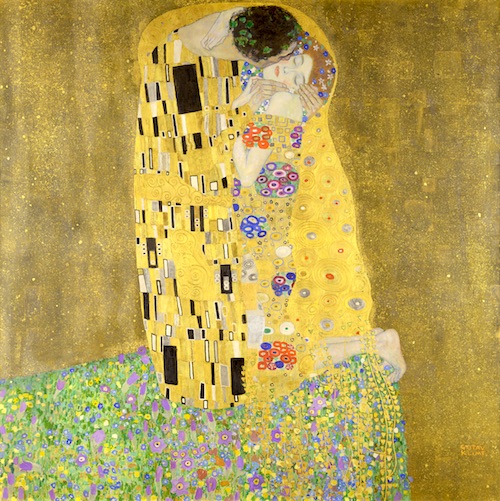

絢爛豪華で妖艶な雰囲気は、帝政オーストリアの画家クリムトを彷彿とさせるものがあります(個人の感想です)。参考までにクリムトの代表作を。

クリムトの代表作『接吻』(1908年)

どんどん行きましょう。次。

富士山より気になる枠のデザイン

『江戸日本橋ヨリ富士ヲ見ル図』渓斎英泉 作(1818~1848年頃)

個性的な美人画で有名な幕末の絵師・渓斎英泉が描く富士山。ブルー系で統一された風景画はとてもさわやかで、すがすがしい気持ちになります。

が、それよりなにより気になるのが枠のデザイン。なんかアルファベットみたいなのが並んでます。さすが、幕末。西洋の影響がこんなところにも。にしても、斬新なデザインです。

富士には美人がよく似合う

『見立東下り』鈴木春信 画(18世紀後半)

馬上の美人がチラリと視線をよこすのは堂々たる富士山。富士山と美人、やはりゴールデンコンビです。

作者・鈴木春信のロマンティックな作風もあって、見ているとほのぼのしてきます。外国人ウケもよさそうです。

富士のチラリズム

『東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望』歌川国芳 画(江戸時代後期)

橋の下からのぞくように富士山を見た斬新な構図が印象的。橋脚からチラリとこちらを見るような富士山がまるで恥じらっているようにも見え、なんだかかわいらしい。対して船上のふんどし男性の後ろ姿が非常にりりしい。

作者は現代でも大人気の“奇想の絵師”歌川国芳。無類の猫好きとしても有名。