流し目と笑みが不気味すぎる

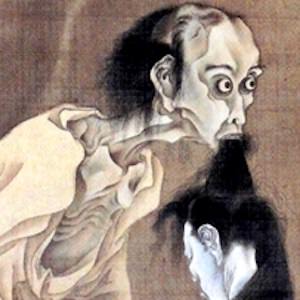

『幽霊図』(円山応岱 画)

お歯黒がはげかけた白い歯の見える口元がとっても不気味な幽霊。こちらをすくうように見る流し目もゾッとします。作者は、江戸時代中期の円山派の絵師・円山応岱(まるやまおうたい)です。

スポンサーリンク

次。こちらは歌舞伎のなかの幽霊です。

絵に描いたような「うらめしや~」

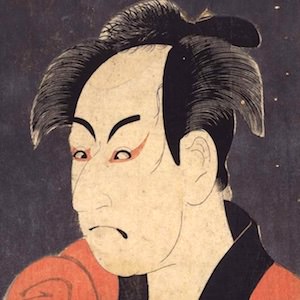

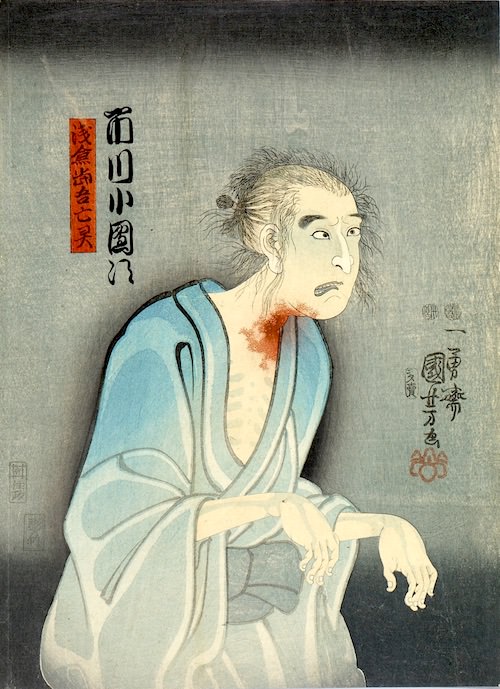

『浅倉当吾亡霊 市川小団次』(歌川国芳 画)

農民一揆を題材にした歌舞伎『東山桜荘子(ひがしやまさくらそうし)』に登場する主人公・浅倉当吾の幽霊姿。

まばらな頭髪、ゆがんだ口元、青白い痩身、ベッタリとついた血、極めつけはダラリと垂れた両の手。まさに、「うらめしや~」。この幽霊を演じた四代目市川小団次は工夫を凝らした出で立ちと熱演で大評判をとったとか。

ちなみに作者は江戸時代後期の“奇想の絵師”歌川国芳(うたがわくによし)。ユニークな妖怪画もたくさん描いています。それらはまた別の機会に。

最後は国芳つながりで、国芳の弟子にして自らを「画鬼」と称した奇才・河鍋暁斎(かわなべきょうさい)の幽霊画をいくつかご紹介しましょう。

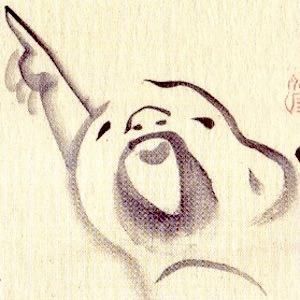

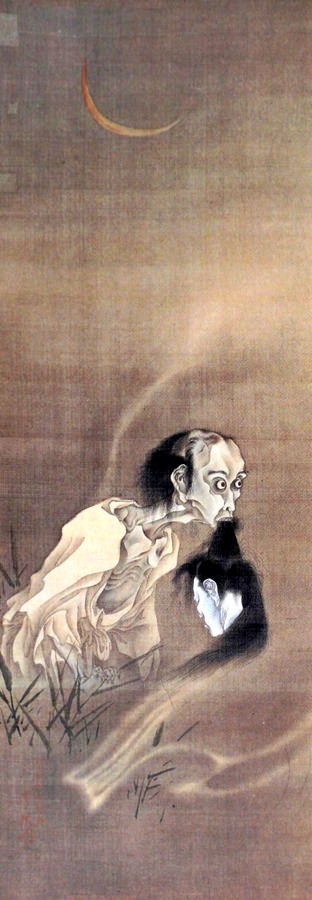

怨霊の高笑い

(河鍋暁斎 画)

かつて愛した男性なのでしょうか。男の生首を掴んで、幽霊が高笑いしています。

大きく口を開けて哄笑するその歪んだ表情は恐ろしさと同時に悲哀に満ちているようにも見えます。

次も暁斎。

リアルな生首の生々しき恐怖

『幽霊図』(河鍋暁斎 画)

糸のように細い三日月が浮かぶ夜、浮かび上がるのは生首をがっきと咥えた亡霊。

飛び出さんばかりに見開いた目が怖い、骨と皮ばかりなのにやたら力強い口元が怖い、女の幽霊なんだか男の幽霊なんだかわからないところが怖い、妙にリアルな生首が怖い、とにかくこの絵が怖い。

ちなみに、作者の暁斎、8歳の時に神田川で拾った生首を写生したという伝説が残っています。その成果(?)がこの絵に結実しているようです。

次も暁斎。

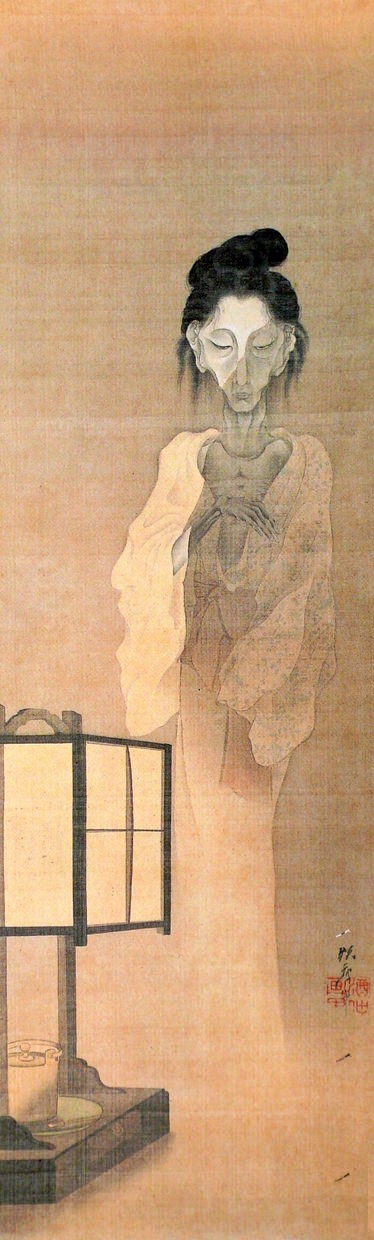

幽霊だけど思慮深げ

『幽霊図』(河鍋暁斎 画)

薄明かりのなか佇む幽霊。半眼のその表情はなんだかとっても思慮深げ。なぜ現世にさまよい出てきたのか理由がきになります。

次。

アクティブに飛び出す

『幽霊図』(河鍋暁斎 画)

掛け軸から完全に抜け出しました。もうこちら側へ来るのも時間の問題……。

うへー恐ろしい。

表装も手前には焔がゆれ、上部には蝶が舞うなど凝っています。この絵のような「今にも出てきそうな幽霊」を描いた幽霊画はいくつかあり、当時の絵師たちのすばらしい発想力、表現力、そして旺盛なサービス精神を感じます。

それにしてもこの幽霊、重たげに垂れ下がる髪といい、のしかかるような体勢といい、幽霊に見下ろされているような感覚に陥り夢に見そうです。

純粋に恐ろしいものからちょっとユーモラスなものまで、幽霊画もさまざま。でも、やっぱり怖いですね。実際に生で見る幽霊画の迫力はこんなものじゃないので、機会があればぜひ!

最後。おまけにもう1枚。

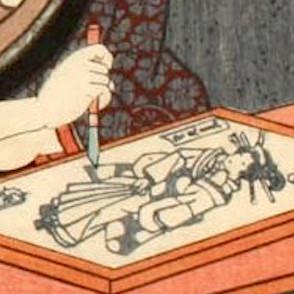

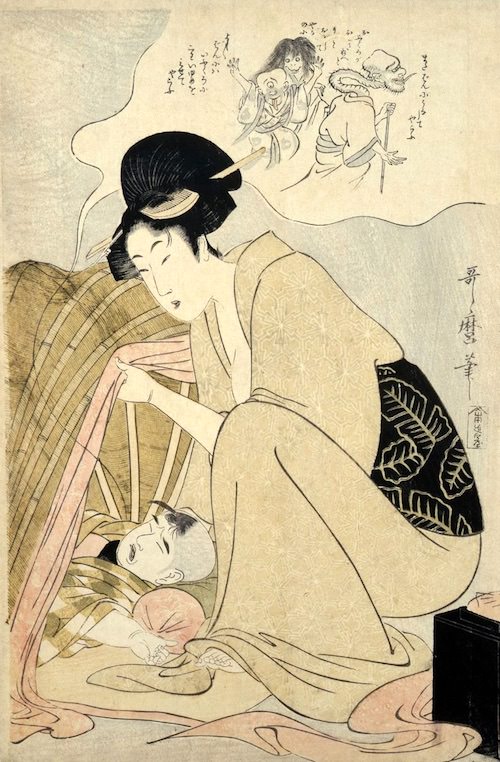

『夢にうなされる子どもと母』(喜多川歌麿 画)

悪夢にうなされる子どもを心配そうにお母さんが見ています。昼間になにか怖いものでも見ちゃったんでしょうか?

今宵、みなさまがこの子どものように悪夢にうなされませんように。

江戸時代の有名怪談、七不思議もあわせてどうぞ。