江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

眉唾ものの女性の避妊方法

江戸時代、“性”を売り物にしていた遊女たちにとって妊娠はご法度であり、避妊は重要事項でした。彼女たちはどのように避妊していたか?

現代にもある、意外なものを用いていました。

何かというと、

和紙です。

[fluct device=PC num=1][fluct device=SP num=1]

正確には「御簾紙(みすがみ)」という薄くて丈夫な和紙の一種。遊女たちはこれを口に入れ噛んで柔らかくし、ペッと吐き出し、丸めたものを局部に詰めて避妊していたといわれます。今でいうペッサリーです。

また、事後にとにかくひたすら水で洗い流すという方法もとられていたようです。ほかにも、妊娠を防ぐための灸なんてものもあったようですが、効果はかなり眉唾ものです。

今のピルのような避妊薬もありました。

なかでも「月水早流(げっすいはやながし)」「朔日丸(ついたちがん)」は庶民にもよく知られた有名な避妊薬で、なんと長屋の共同トイレに広告まで貼られていました。「月水早流」は、1日3服、塩を入れた湯で飲む粉薬で、お値段は372文(約7440円)と非常に高価でした。一方の「朔日丸」は「毎月1日に飲めば妊娠しない」という触れ込みの薬で、お値段は100文(約2000円)。しかし、成分は不明でどちらもあまり効果はなかったようです。これらの避妊薬は堕胎薬としても出回っていたそうです。

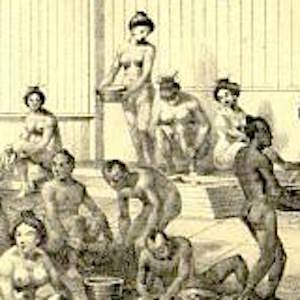

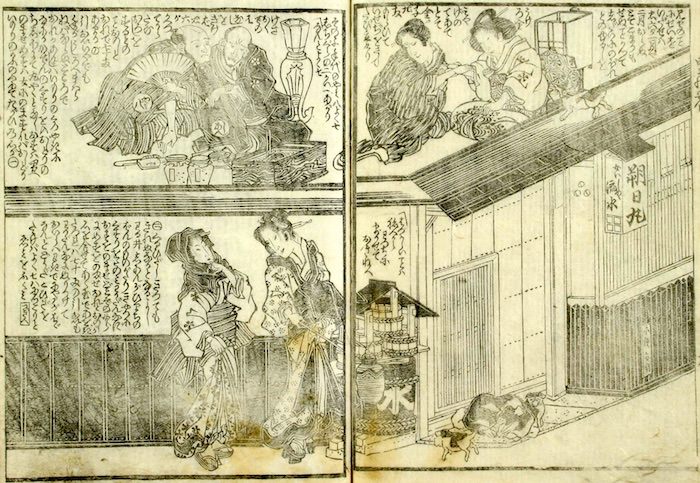

堕胎を専門とする中条流の医者と思われる病院。(『北里花雪白無垢』より)

画面右の門前の角行灯をみると、

避妊・堕胎薬「朔日丸」の文字が見えます。側面には「女いしゃ」の文字もあり。

この薬がいかに人気があったかがわかるとともに、これらが身近な問題であったことがうかがえます。

「朔日丸」と人気を二分した避妊薬に「天女丸」というものがありました。これは意外な人物が生み出したものでした。

それは当時の人気作家です。

名を、式亭三馬。

江戸時代後期の作家。お風呂屋さんを舞台に庶民の生活を描いた『浮世風呂』で人気を博しました。三馬は作家業のほか薬の販売・製造も行っており、避妊薬「天女丸」は看板商品。「天女丸」は避妊のほか生理不順への効果や、服用をやめればすぐに妊娠するなどさまざまな効果を謳っていました。